25 de marzo de 2012

Fuente original La República

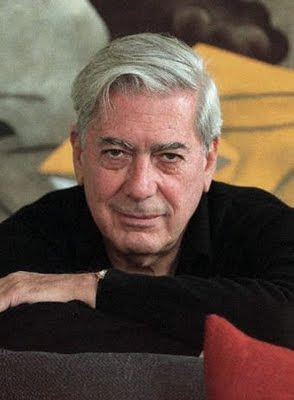

Escrito por Mario Vargas llosa

Cuando termino de dar una conferencia me ocurre a veces ser asaltado por personas que me entregan papelitos, cartas, regalos, libros que se me van desparramando y voy perdiendo por el camino hasta el automóvil salvador. Pero esta vez, no sé por qué, retuve uno de los libros que me alcanzaron, y, ya en el hotel, comencé a hojearlo mientras me venía el sueño.

Cinco horas después, cuando ya asomaba por la ventana el amanecer, terminé de leerlo. Estaba descompuesto, triste, desalentado y con la cabeza revuelta con recuerdos de un texto de Rimbaud que había sido uno de mis libritos de cabecera en mi juventud, uno de los primeros que pude leer en francés: Une saison en enfer.

El libro que me tuvo en vilo y desvelado toda una noche se titula Diario de vida y muerte y es, en efecto, un diario que llevó, a lo largo de tres años y medio –1988-1991–, Carlos Flores Lizana, entonces un joven jesuita. Había hecho su noviciado en México y fue destinado a Ayacucho cuando este departamento de los Andes peruanos vivía el infierno, devastado por la guerra que libraban el terrorismo de Sendero Luminoso y las fuerzas militares y policiales contrasubversivas.

El horror de esa experiencia está documentado con lujo de detalles en los doce volúmenes de testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad que presidió el filósofo Salomón Lerner. Pero todo informe, por más riguroso que sea, mantiene siempre un distanciamiento verbal y conceptual con aquello que refiere, y algo o mucho de lo vivido se eclipsa en su esfuerzo de reconstrucción histórica de los hechos.

El diario de Flores Lizana nos sumerge de lleno, y sin escapatoria, en una violencia enloquecida, vertiginosa, indescriptible, que él fue descubriendo y viviendo cada día y cada noche en esa temporada de casi cuatro años que pasó en el infierno ayacuchano.

El joven jesuita llegó allí sin sospechar lo que lo esperaba. Venía lleno de ilusiones y de empeño a realizar una tarea que él creía sería pastoral y espiritual, y de pronto se vio rodeado por doquier de un salvajismo homicida que llenaba las calles de Ayacucho, de Huanta, y hasta de las más diminutas aldeas, de cadáveres, de torturados, de fantasmas de desaparecidos, y de familias enteras paralizadas por el espanto, la miseria y la impotencia.

El diario lo escribía en las noches, al correr de la pluma, sin pretensión literaria alguna, volcando los menudos o grandes incidentes de la jornada, y sus propias vacilaciones y angustias, y, a veces, transcribiendo cosas que oía o que le decían, como aquella frase de esa campesina que, le aseguró, el miedo que se padecía en su pago era tan grande que “hasta los perros se esconden y los pajaritos huyen. ¿Será esto el fin del mundo?”.

Si alguna vez llega, ese fin del mundo no podrá ser peor que el indecible calvario vivido por el pueblo de Ayacucho en esos años finales de los ochenta y comienzos de los noventa que el diario de Flores Lizana hace revivir al lector contagiándole unos recuerdos impregnados de estupor, compasión y locura. Terroristas y fuerzas del orden parecen empeñados en demostrar que no hay límites para el sadismo, que siempre se puede superar al adversario en ferocidad a la hora de ejercer la crueldad.

Comandos de aniquilamiento senderistas ocupan un pueblo y castigan a los “ricos” (el boticario y el almacenero, por ejemplo) obligando a la población a lapidarlos hasta la muerte. A la esposa y a los dos hijos pequeñitos de un “soplón” los exterminan también a pedradas.

La jefa del comando asesino es una estudiante de 17 años. Policías y soldados violan sistemáticamente a las mujeres de las casas que registran –niñas impúberes, mujeres adultas, ancianas– y saquean tiendas, chacras y despensas. Cadáveres decapitados, miembros mutilados, aparecen a diario en los basurales. Los alaridos de los torturados estremecen no sólo las noches, también las mañanas y las tardes de Ayacucho.

La ciudad vive recorrida por rumores, amenazas y profecías apocalípticas y en el pánico cerval que es el aire que todos respiran la credulidad de la gente se traga los embustes y disparates más extravagantes. La razón desaparece, sepultada por una irracionalidad primitiva. Porque, aquí, la anormalidad es lo normal, la vida cotidiana. El diario transmite monótonamente la angustia de los padres al ver partir a sus hijos a la escuela o a la universidad, pues no saben si volverán a verlos, ya que podrían ser secuestrados, tal vez por los “terrucos”, tal vez por los propios soldados, y nunca más volverán a saber de ellos. Los niños y jóvenes desaparecen no por decenas sino por centenares y hasta millares.

Las páginas más desgarradoras de este libro son las gestiones –heroicas pero inútiles– del puñadito de sacerdotes y de monjas que, con Flores Lizana, se atreven a ir a las comisarías o al cuartel “Los Cabitos” y al de Huanta acompañando a las familias a averiguar el paradero de sus desaparecidos, sólo para enfrentarse a la prepotencia, a la matonería y a las amenazas de la autoridad.

Una tarde, le vienen a decir que su nombre figura en una lista de personas que las fuerzas paramilitares van a eliminar esa misma noche por sospechosas de ayudar a la subversión. En esa interminable noche, a la luz de una vela, Flores Lizana pasa revista a su vida, reconoce que lo que ve y padece le ha llegado a producir “una crisis de la fe en la Iglesia Católica” y se pregunta, desgarrado, “¿por qué los obispos se portaron como lo hicieron y por qué no defendieron la vida como lo esperaban las víctimas y muchos de los agentes pastorales de su tiempo?”. La respuesta es muy simple: porque la primera prioridad de esos jerarcas eclesiásticos era acabar con la Teología de la Liberación, aunque ello significara mirar al otro lado “cuando se cometían estos crímenes sin nombre contra los campesinos y los detenidos desaparecidos”.

En los diarios de Flores Lizana no hay ni el más mínimo indicio de simpatía por la demencia ideológica y los espantosos crímenes que cometía Sendero Luminoso. Todo lo contrario: su testimonio abunda en acusaciones constantes a las atrocidades de los senderistas. Pero su indignación y su protesta son idénticas contra quienes, en su lucha contra el terrorismo, perpetraron también matanzas y torturas escalofriantes.

Su libro me ha conmovido mucho por su dolida humanidad, porque demuestra que, en contra de lo que le dice todo lo que ve a su rededor, es posible ser generoso, comprensivo, solidario y decente en medio de ese desplome sanguinario de todos los valores y sentimientos, cuando el instinto de muerte y destrucción se habían adueñado de la sierra peruana.

Su testimonio resucitó en mi memoria aquel breve pero terrible texto, Une saison en enfer, que escribió Rimbaud en 1873, después de recibir el balazo de Verlaine, imaginando, en prosas y versos alucinatorios, un mundo bestializado y pesadillesco, conquistado por el mal, un mundo de delirio y crueldades vertiginosas, de deseos despavoridos en libertad y de imágenes incandescentes. Fue el último texto que escribió este joven de belleza luciferina de apenas diecinueve años. El infierno que imaginó en su hermoso testamento era sólo literario y anunciaba el surrealismo y sus tumultos. El infierno de verdad iría a vivirlo después, en sus vagabundeos miserables de varios años por Adén y Abisinia traficando con metales, armas y acaso esclavos, asqueado de la literatura. A diferencia de Flores Lizana, Rimbaud no dejó testimonio alguno de esa aventura infernal. Pero es seguro que no pudo ser nunca peor que la que vivió en Ayacucho este humilde religioso que pasó por el infierno y sobrevivió para contarlo.